2026: el año en que se pone a prueba la democracia | Estados

El 4 de julio de 2026, Estados Unidos celebrará su 250 aniversario. Muchas veces el aniversario coincidirá exactamente con el agotamiento de la idea que lo hizo posible. Será como luchar en un mundo que ya no existe. La nación que durante muchos años se presentó como garante del sistema democrático en el mundo ha cruzado, según los politólogos más sofisticados, la línea que separa la democracia de los regímenes en competencia. No es una metáfora ni una exageración. En 2025, el número de dictaduras en el mundo superará por primera vez al de democracias. Mientras el guardia arde, los demás observan y esperan. Pero la mayor preocupación no es que los dictadores estén ganando. El caso es que quienes deberían oponerse a ellos parecen haber olvidado el motivo.

Hace un año, en la toma de posesión de Donald Trump, la imagen más visible no fue el discurso revanchista ni la presencia de la llamada Internacional Reaccionaria -desde la italiana Giorgia Meloni al salvadoreño Nayib Bukele-, mientras que líderes como el francés Emmanuel Macron o el alemán Olaf Scholz no fueron invitados en absoluto. Era un lugar privilegiado con ejecutivos tecnológicos sonrientes, al lado del nuevo presidente. La superposición entre el poder político y el económico se mostraba ahora descaradamente.

Hoy en día, estas élites están acumulando una riqueza sin precedentes: tienen una influencia social y comunicativa sin precedentes. Y algunos no ocultan su desprecio por la democracia. Peter Thiel, uno de los pensadores más influyentes de la nueva libertad, dijo sin rodeos: «He dejado de creer que la libertad y la democracia son mutuamente excluyentes». No es un desafío: es un programa. Curtis Yarvin, uno de los líderes intelectuales del universo trumpista, lo llama abiertamente restauración del fascismo y lo pone en manos de Silicon Valley. Si pierden las elecciones de mitad de período de 2026, advierte, perderán la oportunidad de poner fin a la democracia. De ahí la necesidad de consolidar el poder antes de que los votantes puedan detenerlo.

¿Por qué deberíamos preocuparnos? Porque sólo piensan en algún tipo de poder que ninguna de las viejas élites tenía. Los Rockefeller no querían colonizar Marte, ni realizar inversiones privadas, ni iniciar conflictos militares en tiempo real. No cree que deba abolirse el avance de la democracia. Evgeny Morozov explicó exactamente lo que esto representa: pusieron tres tipos de poderes, que antes estaban dispersos. La del plutócrata, que compra influencias; de la ley, que ha sido escuchada como profeta; y la plataforma, que controla el escenario donde otros hablan. El problema ya no es que este nuevo poder afecte a lo que se dice, sino que determina lo que se dice, cómo se dice y cómo se escucha.

Pero el éxito del autoritarismo moderno no puede explicarse desde arriba. También es necesario preguntarse por qué millones de personas votan por líderes que pueden desafiarlos y por qué el populismo, la llamada rebelión contra la élite, ha establecido una élite más grande.

La desigualdad destruye la relación entre ciudadanos e instituciones, y entonces aparecen líderes que prometen proteger a las personas a las que dicen ser indiferentes. No ofrecen una política económica coherente -sus políticas benefician a los ricos- pero sí ofrecen algo políticamente estable: conciencia. La persona que menciona el dolor dice que está equivocado. La frustración material es absorbida por la identidad, y la democracia liberal –apolítica, impulsada por políticas, no alineada– se convierte en el enemigo porque parece representar precisamente a aquellos que abandonaron al pueblo común.

Como ha explicado Susan Stokes, los gobernantes del siglo XXI no llegan con golpes de Estado, llegan con votos y permanecen en el poder utilizando las herramientas de la democracia. Este proceso se repite muchas veces. Primer paso: polarizar. Fanáticos anticriminales. Cuando la política se convierte en guerras étnicas, proteger al líder –cueste lo que cueste– es una cuestión de lealtad, no de lógica. Segundo movimiento: la burla. Las instituciones capaces de reducir el poder son atacadas sistemáticamente: los jueces son corruptos, los periodistas mienten, los organismos electorales hacen trampa, las universidades enseñan. Y cuando las organizaciones pierden credibilidad, ya no pueden desempeñar sus funciones correspondientes. El tercer movimiento: el cambio. Tan pronto como se les opone, las instituciones se «reforman», es decir, se llenan de leales. Todo parece democrático, hay elecciones, hay parlamento, tribunales, pero todo está vacío. Sólo queda el caparazón. Lo peor es que los ciudadanos participan activamente en el proyecto. Quienes entraron al Capitolio el 6 de enero de 2021 creen que están salvando la democracia de un fraude que nunca existió. Creyendo que la protegería, la estaba destruyendo.

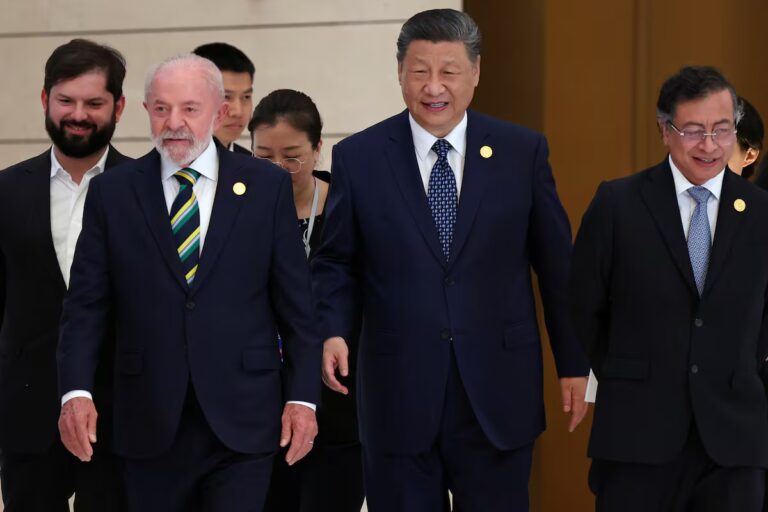

El año 2026 pondrá a prueba este modelo. En noviembre, las elecciones de mitad de período en Estados Unidos decidirán si Trump consolidará su poder o encontrará una amenaza. En octubre, Brasil elegirá entre el octogenario Lula y el bolsonarismo que espera su momento. En abril, Hungría celebrará elecciones en las que Viktor Orbán -el laboratorio europeo de este régimen- se enfrenta a su primer desafío en quince años. En Alemania, el AfD busca resultados históricos en las elecciones regionales del este. En Francia, las elecciones municipales pondrán a prueba el poder de Marine Le Pen antes de las elecciones presidenciales de 2027. El tablero está abierto: o lo hacen los demócratas o se acabó la destitución.

Pero ¿qué tipo de autoridad moral puede rechazar Europa? La autoridad que viene del otro lado del Atlántico ha roto el equilibrio entre poder y legitimidad. El daño mayor no es sólo un aumento del poder, sino una ruptura de la alianza de posguerra: la promesa de que la ley reconstruirá a los fuertes. Y Europa, que debería ser su aliada, ha estado involucrada. En 2025, cuando pidió a la comunidad internacional que protegiera a Ucrania, silenciosamente la suspendió en Gaza. Es la vieja fórmula de Joseph Conrad: luz en casa, corazón de oscuridad en el borde. Lo mismo que hoy trabaja Europa en sus fronteras, creando peligros en Libia, Türkiye o Marruecos. En junio de 2026 entrará en vigor el nuevo Pacto sobre Migración y Asilo, con deportaciones y lugares de retorno. Hoy son inmigrantes. ¿Quién seguirá?

No es una regla permanente. Hay otra cosa oculta: el problema del significado. La Europa contemporánea es como un mayordomo. Restos del diay Kazuo Ishiguro: se enorgullece del proceso y el arte de la excelencia, pero no quiere explorar los objetivos a los que sirve. Arréglalo con el tiempo. Sólo, en el puerto, donde el protagonista admite que dio su vida para cumplir su misión cuando cayó el mundo al que servía. La pregunta es si Europa tendrá un momento de claridad en el tiempo o si los restos de ese día permanecerán.

Mientras tanto, la socialdemocracia sin brújula adopta la retórica de contra quién debe luchar. El británico Keir Starmer y la danesa Mette Frederiksen imitan la libertad de migración, creyendo que así la eliminarán. Sólo logran demostrar su estructura. Y al abandonar su propio lugar, abandonan el lugar en el que otros han venido a vivir: la pérdida conduce a la oportunidad. En Copenhague, los demócratas perdieron después de 122 años no ante la extrema derecha, sino ante la izquierda, que no se disculpó por ello. En Nueva York, el nuevo alcalde Zohran Mamdani juró el Corán en el lugar abandonado del primer metro. Son señales de que algo puede nacer allí donde el viejo sistema está siendo destruido.

2026 será el año elegido. No porque todo se solucione (los problemas importantes no se resuelven en unas elecciones) sino porque sabremos si queda algo o si simplemente estamos consiguiendo declinar. La cuestión ya no es si el viejo sistema puede sostenerse. Eso es si se nos ocurre algo más.