Reclamando ciudadanía: sostenibilidad digital frente a las fuerzas invisibles de la economía global

Vivimos rodeados de tecnología, pero seguimos pensando en la ciudadanía como si todavía viviéramos en un mundo analógico. Hablamos de libertad y participación política como si todo se hiciera en un territorio, bajo una bandera y una lista de vigilancia. Sin embargo, nuestras vidas ya no se desarrollan en un solo país, sino en una Internet global donde los datos viajan más rápido que cualquier decisión democrática.

La paradoja es obvia: somos ciudadanos locales que vivimos dentro de una infraestructura global. Y este argumento es cada vez más difícil de sostener.

Europa ha decidido intervenir. Supervisa las principales plataformas, aprueba leyes de inteligencia artificial y promete proteger los derechos digitales. El Reglamento de Servicios Digitales o la reciente Ley de IA son ejemplos de esta voluntad. Pero a pesar de ello, la pregunta más importante sigue sin respuesta: ¿qué significa hoy ser ciudadano en un mundo donde cada búsqueda, cada viaje y cada compra deja un rastro digital que alimenta la riqueza invisible de muchos?

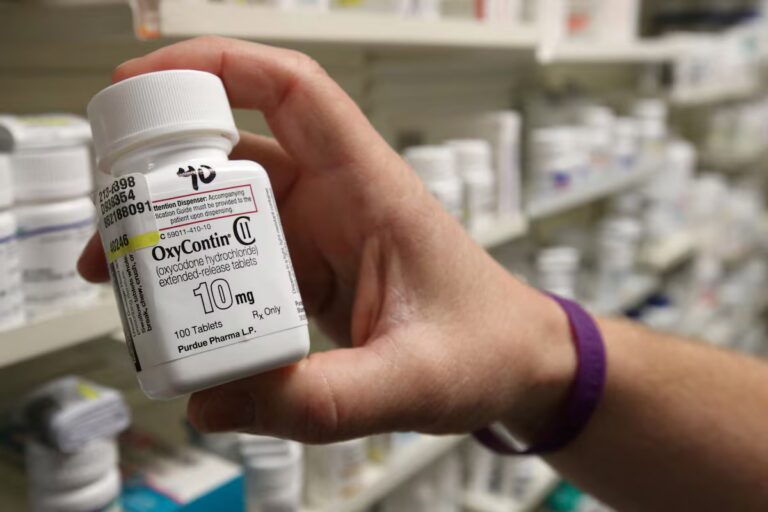

Porque el mundo digital no es neutral ni transparente. Funciona con la ayuda de una economía oculta que opera fuera de la economía formal: mercados ilegales de datos personales, redes integradas, minería de criptomonedas con mucho dinero electrónico, extracción de minerales necesarios para la industria tecnológica, comercio ilegal de dispositivos electrónicos o cadenas invisibles que enseñan modelos de inteligencia artificial sin derecho a empezar a trabajar.

Todo eso está ahí. Todo esto tiene consecuencias.

Y, sin embargo, no aparece cuando hablamos de ciudadanía.

Por ello, la idea de ser un ciudadano digital responsable está empezando a tomar fuerza. No como un concepto académico, sino como un cambio necesario en la cohesión social. Un tipo de ciudadanía que reconoce que la tecnología no sólo mejora derechos -como la protección de datos o la privacidad- sino que también produce responsabilidades y consecuencias sociales, económicas y ambientales que no pueden ignorarse.

El número de ciudadanos ha cambiado. Ya no basta con votar de vez en cuando ni tener un derecho a la antigua usanza. Vivimos en un entorno donde las decisiones tecnológicas tomadas por empresas, gobiernos o algoritmos afectan directamente lo que recibimos, los empleos que conseguimos y las oportunidades que se nos brindan. El poder, hoy en día, no reside sólo en las organizaciones: también reside en las plataformas.

Durante años hemos pensado en la tecnología como algo intangible, casi etéreo. Pero los resultados son muy físicos. Los centros de datos consumen más electricidad que otras áreas más pequeñas. Entrenar modelos avanzados de IA requiere enormes cantidades de energía equivalentes a miles de edificios durante meses. La producción del teléfono depende del mineral extraído de las regiones que poco se benefician del progreso que ayuda a construirlo. El reciclaje de ordenadores se ha convertido en uno de los negocios ilegales más rentables del mundo.

Ninguno de estos aparece en la pantalla cuando encendemos el teléfono móvil. Pero todo está ahí.

Por tanto, convertirse en un ciudadano digital sostenible no es una cuestión de buenas intenciones, sino de democracia. Si la tecnología va a dar forma a nuestras vidas, debe regirse por principios de transparencia, rendición de cuentas y control público. No basta con controlar lo visual; debemos comprender y controlar lo invisible.

Es importante desarrollar prácticas internacionales de ciudadanía digital: indicadores de gobernanza tecnológica, participación ciudadana en el desarrollo de algoritmos o estándares para medir el poder de la inteligencia artificial. La lógica es simple: un entorno digital global requiere leyes que trasciendan las fronteras nacionales.

Sin embargo, la unidad está lejos de terminar. Estados Unidos prioriza la innovación. Europa oscila entre los deseos de control y la cautela. China está creando un modelo de control gubernamental. Y buena parte del mundo se adapta, sin mucho poder para tomar decisiones, a un entorno que depende de la economía.

En esta situación, la cuestión ya no es cómo gestionar la tecnología, sino cómo proteger la democracia en un espacio digital que no conoce fronteras. Se trata de cómo evitar la transformación digital para que no amplíe las brechas existentes ni fomente nuevas dependencias económicas.

Renovar la cohesión social no es una cuestión imaginaria: es un imperativo político.

Y este cambio también pasa por la tecnología.

La ciudadanía digital activa evoca algo cierto: que la libertad, la igualdad y la participación política ya no pueden separarse de las herramientas digitales que las respaldan. Y esa estabilidad no es una ayuda, sino una necesidad para que la democracia siga siendo viable en un mundo interconectado y sin fronteras.

Puede que no tengamos todas las respuestas.

Pero seguir evitando preguntas ya no es una opción.